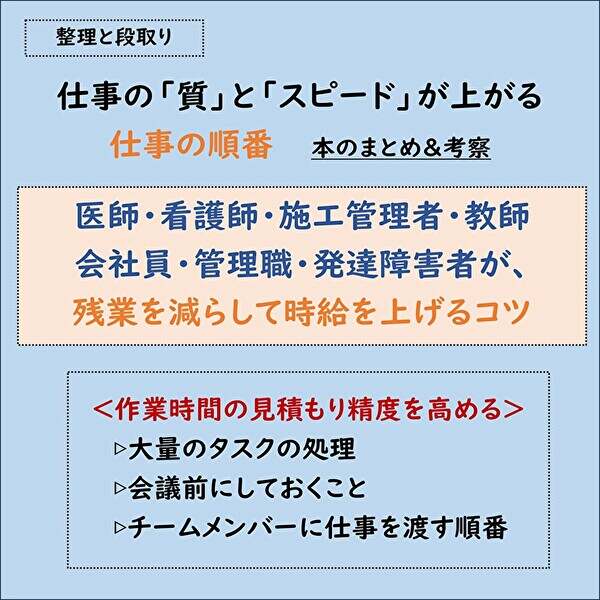

このブログでは、「整理と段取り」をテーマに、長時間残業を減らして時給を上げるための仕事術の本を紹介しています。

今日紹介する1冊は、『仕事の「質」と「スピード」が上がる仕事の順番』です。

1.著者・どんな本?

著者は元システムエンジニアの人で、コンサルティング会社のアクセンチュアに勤めた経験がある方です。

1冊を通して共通しているキーワードは「優先順位」です。そして、臨機応変に判断するスキルというよりは、事前に予測を立てておき、手順に沿って進めるというスタイルです。

この本を読むと、優先順位を付けるスキルは、時間をかければ誰にでも習得できる技術だと前向きに感じさせてくれます。

2.内容要約

2-1 テーマや問いかけ

この本には、次のような問いかけがあり、それぞれに解説がされています。

- 重いタスクと軽いタスク、どちらを先に終わらせるべきか?

- 大量のタスクがあるときに、「先にやるべきこと」は?

- 会議の生産性を上げるために、「会議前にやっておくべきこと」は?

- チームとして仕事の成果を上げるための「仕事を振る」順番とは?

2-2 本書で中心になっている考え方:計画が大事

本書で解説される仕事術の目的は、「仕事の質とスピードを上げること」です。これは、「仕事量と生産性(=成果)」とも置き換えられます。

そして、仕事の進め方で、パターン化できる型を作るためのエッセンスが書かれています。G(ゴール)とPDCAの中ではPに重点が置かれています。計画、それも「作業時間を見積もる力(29ページ)」が重要だと読み取ることができます。

2-3 GRAPHをGPDCAに整理

仕事をミスなく進めるための型として「GRAPH」という言葉が使われています。これはPDCAを捉えなおしたオリジナルの用語でしたので、PDCAで解説を整理をすると次のようになります。

Goal

・目標を決める(51ページ)

・アウトプットは何かを作ることで、アウトカムは作ったもので成果を出すこと(51ページ)

Plan(大事☆)

・作業時間の見積もり力の精度を上げて、納期を守り、信頼性を高める(28ページ)

・報告のタイミングを決めておく(73ページ)

・作業を細かく分解して、並べる(110ページ)

・感覚的な「粗い見積もり」をやめる(113ページ)

・いつから手を付けるかを決める(118、123ページ)

Do

・軽いタスクはその場で終わらせる(93ページ)

・途中の会議の日程や、それまでにすることや達成する目標を決めておく(142,143ページ)

Check

・手戻りを減らす(26ページ)

・順調に予定通り進んでいるかを確認する(75ページ)

・間違いがあればリカバリーをする(75ページ)

Action

・フィードバックをポジティブにもらえるように、言葉の投げかけ方を工夫して、上司を誘導する(83ページ) → 私はこの方法はなかなか使ってみたいと感じました。詳しくはぜひ本の中身を読んでみてください。

3.考察、注目したポイント

ここからは、「本当に実践できる?」と言う視点で考察を進めます。

この本のエッセンスはP(Plan:計画)の精度を高めることです。特に必要な時間の見積もりは、経験則も必要で、次のようなことに対処する必要があると考えました。

- 作業を抜けもれなくMECE(ミーシー)に書き出すのは、初見の仕事は難しい? → 1人ではわからないことが多くあるので、同僚や上司を頼る力がきっと大事ですね。

- それぞれの作業にかかっている時間を正確に測れる? → 私の場合は、時間を図る時に、スタートの時よりもストップウォッチやタイマーを止め忘れてしまうことの方が多いです。作業の割り込みもあると、ごちゃごちゃとしてきます。時間を楽に正確に測る仕組みが必要だと感じました。

- 計画するより先に、速く手を動かしたい欲望と不安への対処 →作業時間を考えている時間に少しでも手を進めたい欲望は、いち早く手を進めておかないと納期に間に合わなくなるのではないかという不安が同時にあります。矛盾する考え方を同時に抱えている状態で、メンタルを整える必要を感じました。

- 作業時間が予測と違っていても、リカバリーができれば良い? → 1回でカチッと予測を当てられなくても、最初のうちはリカバリーできれば良しとして、徐々に作業時間の見積もりを正確にできるように進めるのが現実的だと考えました。

4.次におすすめの関連本

さて、ここからは、もうすでに本を読み終わった人や、これから読む人に向けて、関連するおすすめの本を3冊紹介します。どれも内容が濃い読みごたえのある本です。

『アジャイルワークの教科書』

仕事の計画を、前段取り/正味時間(実際の手作業・カイゼン)/後段取り(片付け・5S)、に分けて整理をする方法が紹介されています。

仕事を時間内に終わらせて、定時で帰ることを目指している人におすすめの1冊です。

手順を明確にしておくことで、意思決定をする回数を極端に減らすことができ、より効率的に業務をこなすことにつながるのです。(77ページ)

『官僚に学ぶ人を動かす論理術』

国家公務員の久保田崇(たかし)さんの本です。緊急性と重要性を、次のような項目に置き換えています。

【緊急性】……他人との共同作業 / 自己完結作業

【重要性】……頭を使って考える仕事 / 頭をあまり使わない仕事

多くの仕事術の本では、タスクを「緊急度×重要度」のマトリクスで現すことが多いです。私の実感として、「これが今、重要」という判断は、お客さんや上司の優先順位の判断によって、簡単に上書きされてしまうという感覚があります。

仕事に関わる人数で優先順位を振り分ける方法は、私としては、とても使い勝手が良くて好きな考え方です。

『ERROR FREE 世界のトップ企業がこぞって採用したMIT博士が教えるミスを減らす技術』

この本では、「単一脆弱点」という、ただ1点のエラーが起きるだけで、チーム全体の崩壊に影響するエラーがあると解説されています。そのエラー要素は、意思決定や判断の前提にしている計画時点の仮説に要因があるとされています。

重大なエラーが潜んでいる仮説が作られる5つの前提要素が、事例を交えながら解説されています。感情的ではなく、論理的にエラーに対処する方法を読むことができます。

どれもオススメの本なので、ぜひ手に取って読んでみてください!

このブログでは、整理と段取りを上手くするために、手帳の活用をオススメしています。

勉強法の記事も書いています。