このブログで、年間300冊のビジネス書のアウトプットをしていきます。(※期間:2024年12月28日~2025年12月27日)

63冊目は『職場で傷つく』です。

1.著者の経歴

2.ビジネススキル

2-1 スキル表

| 1位 | チームづくり | ◎ |

| 2位 | 健康促進・メンタルケア | ◎ |

| 3位 | 心構え・マインド | ◎ |

得られるスキルは1位が「チームづくり」、2位が「健康促進・メンタルケア」、3位が「心構え・マインド」です。

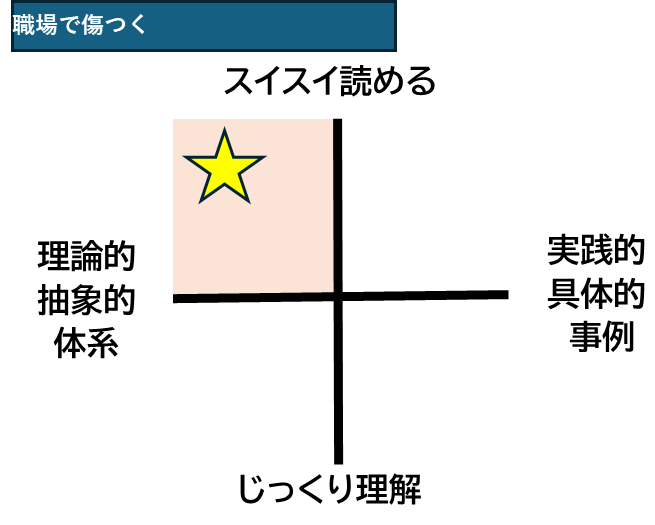

2-2 位置づけ・読み方

「スイスイ読める本」で「理論的・抽象的」な内容です。

読書は「スピード感を大事」に、「必要なところを抜き出す」読み方がオススメです。

3.内容

「傷つき」は無視されてきた

この本は、「傷ついた」と声に出した人が、これまでの職場でどういう扱い方をされてきたかを解説した本です。

会社は(=上司は、人事は、大勢の同僚は、)傷ついた人の「傷つき」を個人的なことにしてきたと解説されます。

会社側が「傷ついた社員」を仮に見出したとしても、「個人的なこと」として終わらせるのは大変好都合だと考えます。なぜならば、「どうこうする義理も責任もない」ということになるからです。

自分には関係のない、一部の人に起きていること。かわいそうに。そのくらいで目の前の自分の仕事に集中できたら、それがいいのでしょう。会社側、体制側(有力者側)にとって通りのよい論理なわけです。

「できる人」は傷つかない?

「傷つかない」ことを「能力」とする視点からも、これまで日本の職場で見えないものにされた「傷つき」が解説されます。

「傷ついた」のはコントロール〈できなかった〉つまり能力・資質・適性の問題で起きていること

「傷付き」を避けられる・避けられないは「能力・資質の差」から起きたとする考え方

〈できる人〉なら傷つかない。傷ついた、とか泣き言を言うのは〈できない人〉

優秀ならば傷つかない。

4.良かった言葉・私の考え方

4-1 良かった言葉

「個人的なこと」になってしまう「職場の傷つき」

4-2 私の考え方

ハラスメントの全盛期を生き延びた人にとっては「そうそう!」と共感できる内容です。メンタル不調や体調不良は甘え、自己管理不足、弱いとされ、転職をした人は「負け組」と大手メディアが煽った時代です。

ようやく「加害する人の方に問題があるんじゃないの?」と考える人が増えて、被害も受け入れられるようになってきました。今や被害者優勢で「傷ついた」が最強の盾になる時代です。「傷つきました」と無表情でじっと上司を見つめれば、上司の頭には「パワハラ、降格」の文字が確実に浮かぶので圧をかけられます。

心理的安全性が大事とされていますが、話し合いが始まる職場はそう多くはないと想像しています。突然「傷ついた」と言うのは職場への宣戦布告です。

- 「傷ついた私」が辞めるか

- 「傷つけた」人に圧をかけて辞めさせるか

の二択になるのが現状だと思います。その意味で「傷ついた」は最終手段だと思います。

雇われる側にとって大事なことは、「傷つける人が、自分の身に付けたい専門職スキルの唯一の指導者かどうか」だと思います。「傷ついた」を使った時点で、キャリアのためになる教育指導は受けられなくなるでしょう。上司も人間なので、迷いや自己防衛の心理が働きます。

- 精神的な傷つきの閾値が低い人に、どう指導をしたらいいか分からない。

- 下手にパワハラ認定されたくないから、ミスも遅さも指摘せずに、簡単な成果一定のタスクを与えて、最終的には上司が巻き取ればいい。

- メンバーの「主体性」を重視して、指導は減らす。

「傷ついた」という意見を通すことにも、根回し・ほのめかし・信頼を得ておくなど、細かなステップが要ると思います。相手のメンツを守りつつ、自分の主張もできる「アサーション」の技術は、自分の職業キャリアを守るためにも必要と考えています。

5.関連記事の紹介

以上、『職場で傷つく』の紹介でした。

このブログでは、仕事術のほかに、だれでも気軽にできる職業キャリアのつくり方を発信しています。