この本では、NISA,iDeCoの制度を使って「リスクが小さい小額の投資」を始めるキッカケ作りに使えます。本業と節約を前提にしており、結婚相手や親に対して、投資の効果を伝えて説得する時にも役立ちます。

世間では、投資は「波乱に満ちた、数分間の短期で、多額の借金する」というイメージが強いです。投機やギャンブルをする人の姿は目立つので、分かりやすく過激に報道されます。

しかし、実際には「月5,000円の小額から、20年以上長期にわたって・自分が稼いだお金」で行う、リスクが小さい投資のルートを選ぶこともできます。NISAやiDeCoはこちらの安全なルートで、国も税制面で優遇してくれます。

こんな方におすすめ

- 投資は良く分からないので怖い。投資よりも節約が安心。

- 老後に備えて「6段階投資計画」で今後の資産形成をしたい。

- ふるさと納税をしていて、NISAやiDeCoが気になっている

ふるさと納税をすでに始めている人なら、NISAやiDeCoなどの次のステップに進めます。

1.投資より節約

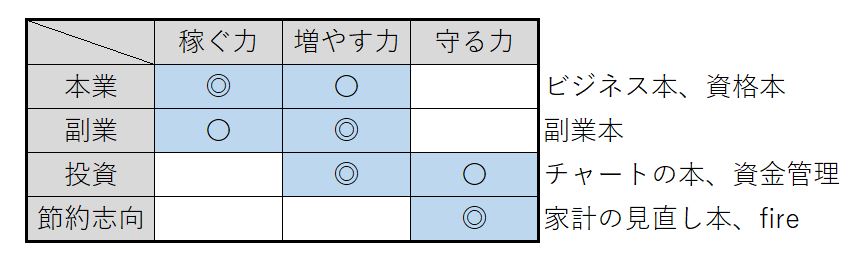

本書では、次の表のように収入を分類しています。

本業、副業、節約を基本に、収入の維持とお金を守ることの大事さが説明されます。

本業、副業、節約を基本に、収入の維持とお金を守ることの大事さが説明されます。

- 固定費の見直し(保険、通信費、水道光熱費)

- 賃貸と持ち家

これらは他のお金の本でも必ず載っているように、何度も書かれる大事な内容です。

この本を読めば「月5,000円から、20年以上コツコツ続ける、長期の分散投資」を始めるキッカケにできます。

著者は、投資を始めるには勉強が必要で、まずは本を読むことが最初の一歩だと言っています。

2.ふるさと納税の次は、NISAとiDeCoへ

2-1 ふるさと納税で鯖缶やドローンが買える

ふるさと納税を始める人が少しずつ増えています。楽天市場では、「ふるさと納税」と書かれた商品を買うことで、翌年の税金を減らすことができます。

<ふるさと納税の計算>

こちらのサイトで、購入商品の大まかな上限金額が分かります。

控除上限額シミュレーション | ふるさと納税 [ふるさとチョイス] (furusato-tax.jp)

<買える商品の例>

上限金額まで、例えば食品を買うことができます。

2-2 NISAの証券口座はいくらかかる? 開設も維持費も無料です!

NISAやiDeCoをするためには証券口座が必要です。ネットで開設する証券口座は、開設や年会費はかからないものが多いです。楽天証券やSBI証券は知名度が高い証券会社です。

本に書かれた内容に沿って進めば、証券口座を開設して投資信託を買うまでをサポートしてくれます。投資信託は、種類を選んで20年以上長期的に続けることで、損失のリスクを小さくできます。

投資の用語は、始めて聞く人には難しそうな印象を受けるかもしれませんが、この本の解説はとてもわかりやすいです。初めて証券口座を開設して投資信託を買う人でも安心です。

- 積立NISA、非課税の説明

- 投資信託の手数料の考え方

- おすすめの商品

- インデックスファンドとアクティブファンド

- 米国株式投資と全世界株式投資

3.長期・分散・積立が大前提

この本の肝は、第3章で説明される『6段階投資計画」です。投資を含めたマネープランを組み立てることができます。

①自己投資(本業・副業)

②積立NISA:インデックスファンド

③ (秘密)

④金ETF

⑤J-REIT

⑥個別株

著者は、本業・副業・節約で得たお金を投資に回す時、この6段階で進めることを推奨しています。③の「(秘密)」は、本に書いてあります。

本には、国債や仮想通貨の考え方、60歳から選ぶ投資商品などの説明もあります。推奨される投資信託は、他の多くの本でも同じように推奨されています。手数料が安く、長期的に着実なリターンを期待できると、多くの人が考える商品と言えます。

私は、この章を読んで、今行っている投資のバランスを見直すことができ、今後の投資の方向性をスッキリと考えることができました。

4.うねり取りの手法

うねり取りは、指示線(サポートライン)と、抵抗線(レジスタンスライン)の間での上下で利益を得る方法です。この本の説明は簡易的で、テクニカル指標を使った詳しい解説はありません。

この理由は、著者が「難しい手法よりもシンプルな手法が使いやすい」というスタンスをとっているからです。手法を勉強したいと意気込む人にとっては、この本は解説ページが少ないので注意です。

手法を勉強したい方は、2021年12月の同時期に出版された、同じ著者のこちらの本の方が期待に応えてくれます。

5.人生設計に投資を組み込む:2022年は高校生が投資信託を学校で習い始める

2022年4月から、高校生が授業で投資信託を習い始めます。

その次の年の2023年には、投資信託の知識を持った新入社員が入ってきます。「投資信託でおすすめのものはありますか?」と聞かれた時、「投資なんてギャンブルだ」と突っぱねてしまうと、古い価値観の人だと見限られてしまうかもしれません。

2022年のうちに投資を勉強しておけば、世代が違っても話を共有することができて、下からの信頼を高めることができます。もちろん、投資のしくみを知ったうえで、今は投資をしないという判断をすることも大事です。

本業・副業・節約志向を考え、ふるさと納税とNISA・iDeCoを始めることが最初のステップです。これを機に、ライフプランとお金の関係をより良いものにしていきましょう。

当サイトでは、投資・トレードをコツコツ勉強できる本を多数紹介します。

投資・トレードは上達します!

※投資は元本を保証するものではありません。当記事の内容を鵜呑みにせず、投資判断は必ずご自身の責任の下で行ってください。投資をされる方は、必ず免責事項もお読みください。